科目別の得点アップポイント~国語編~

「読める」から「読み取れる」へ。国語力は日常の中で育つ。

「うちの子、文章を読むのは嫌いじゃないみたい。でも、テストになると点が伸びないんです。」

「選択肢の問題で、いつも“なんとなく”で答えてしまうようで・・・」

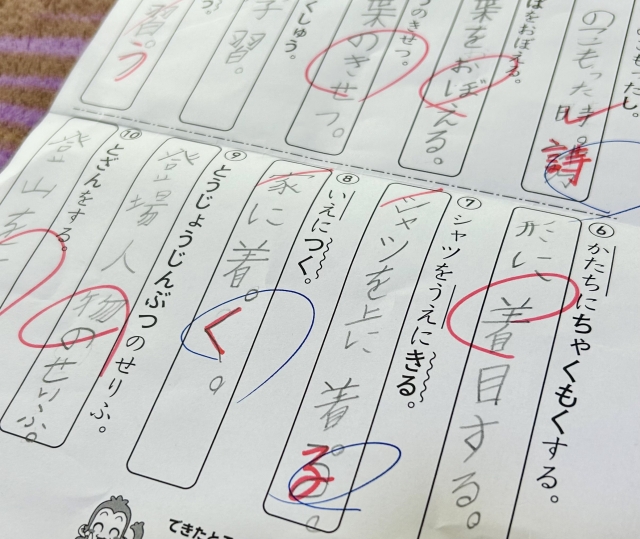

「漢字は覚えているのに、書き取りになると間違えることが多くて心配です。」

保護者の方から、こういったご相談をいただくことがよくあります。国語は、小中学生にとって“感覚で解いてしまいがち”な科目。でも、実は、得点アップにはしっかりとした「読み方」「考え方」のコツがあるのです。

今回は、「国語の得点アップポイント」を、具体的な練習方法とともにご紹介します。

国語は「センス」ではなく「技術」

まずお伝えしたいのは、国語は“センス”ではなく“技術”で伸ばせる教科だということ。もちろん読書量や語彙力は大切ですが、それ以上に「どう読めばいいか」「どう答えればいいか」を知っているかどうかが、得点に直結します。

たとえば、説明文では「筆者の主張はどこか」「理由はどう述べられているか」を探す力が必要です。物語文では「登場人物の気持ちの変化」「場面の転換」に注目することで、設問の意図が見えてきます。

ただ文章を読むのではなく、「どこに注目して読むか」「どう根拠を探すか」を一緒に練習することで、読解力を育てています。

国語の得点アップには、次の3ステップが効果的です。

①「設問から読む」クセをつける:文章を読む前に、まず設問を確認する。これには賛否両論あるのも事実ですが、読解問題を解く上では非常に有効なテクニックです。

おすすめの家庭学習として、問題文を読む前に設問をチェックして「何を聞かれているか」を意識する。設問のキーワード(例:「理由」「気持ち」「変化」など)に印をつける。読みながら「この部分、設問と関係ありそう」と思ったら線を引く。

どんな問題集でも構いません。実際に、問題を解きながら練習することが大切です。

②「書く力」は“型”で育てる:記述問題が苦手な子は、「何を書けばいいか分からない」「文章がまとまらない」と感じていることが多いです。そこで大切なのが、“型”を覚えること。

おすすめの取り組みとして、「理由を書くときは、〜だから」「気持ちを書くときは、〜と思った」などの文型を練習する。自分の言葉で答えたあと、教科書の模範解答と比べてみる。書いた文章を音読して、「意味が通じるか」「主語と述語が合っているか」を確認する。

問題を解きながら「書き方を練習」していくことが大切です。

③「漢字・語彙」は“使って覚える”

漢字や語句は、ただ書いて覚えるだけでは定着しにくいもの。実際に“使う”ことで、記憶に残りやすくなります。

おすすめの家庭学習として、覚えた漢字を使って、短い日記や作文を書いてみる。語句の意味を調べたら、例文を自分で作ってみる。家族で「今日の言葉クイズ」(例:「“配慮”ってどういう意味?」)を出し合う。

漢字テストだけでなく、日常の生活の中で「使える語彙力」を育てる取り組みをぜひ実施してみてください。

小学生・中学生それぞれのつまずきポイント

小学生では、「文章を読むのは好きだけど、設問の意図がつかめない」というケースが多く見られます。たとえば、「このときの主人公の気持ちを答えなさい」という問題で、本文の根拠を探す力が弱いと、感覚的な答えになってしまいます。

中学生では、「記述問題で点が取れない」「選択肢の絞り込みが苦手」といった悩みが増えてきます。選択肢の比較方法や、記述の構成力を伸ばしていく取り組みが大切です。

さいごに:国語は“考える力”を育てる教科

国語は、ただ文章を読むだけでなく、「どう考えるか」「どう伝えるか」を育てる教科です。これは、他の科目や日常生活にもつながる大切な力。「国語は感覚だから…」と投げ出すのではなく、ぜひ一度、学び方を見直してみませんか。きっと、お子さまの中に眠っている“読む力・書く力”が、少しずつ花開いていきます。